製造業者が物流業務を自社で完結企業活動に欠かせない「物流業務」ですが、運営には専門的な知識と多くのリソースが求められます。

そこで注目されているのが、物流業務を外部の専門業者に包括的に委託する「3PL(サードパーティ・ロジスティクス)」です。

近年ではEC市場の拡大や人手不足への対応策として導入が進んでおり、効率化やコスト削減を実現する手段として多くの企業が注目しています。

本記事では、「3PLとは?」という基本的な疑問から、1PL・2PLとの違い、市場規模、導入するメリット・デメリット、事業者の選び方までをわかりやすく解説します。

3PLとは

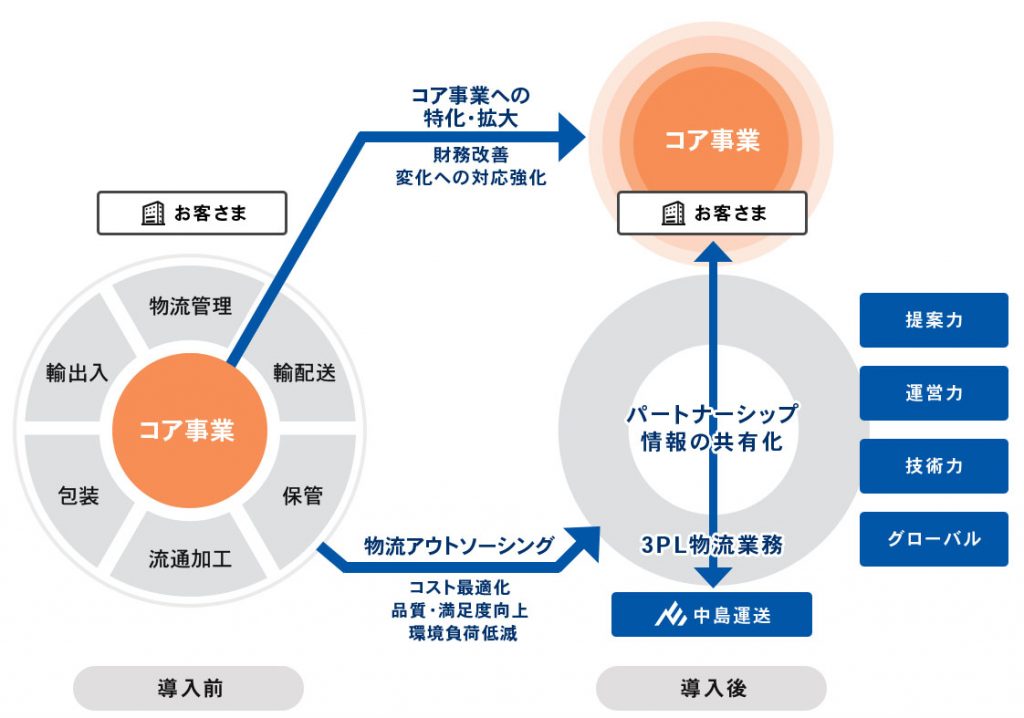

3PL(サードパーティ・ロジスティクス)とは、企業の物流業務を外部の専門業者に委託する形態のことです。

企業が商品をお客様へ届けるまでには、保管や仕分け、出荷、配送など多くの工程があります。これらを3PL業者に一任することで、企業は物流にかかる手間を軽減し、EC事業の経営に集中することが可能です。

また、3PL業者の物流ノウハウやシステムを活用できるため、サービス品質や効率の向上が期待できます。

特にEC事業では、購入者に迅速な配送が求められるため、3PLの導入がサービスの競争力を高める要素となっています。

参照元:3PL事業の総合支援|国土交通省

1PL、2PL、3PLの違い

物流業務の形態には、1PL(ファーストパーティ・ロジスティクス)、2PL(セカンドパーティ・ロジスティクス)、3PL(サードパーティ・ロジスティクス)があります。

以下の表からも見て取れるように、それぞれの特徴と委託範囲を記載します。

| 形態 | 特徴 | 委託範囲 |

| 1PL | 製造業者が物流業務を自社で完結 | なし(全て自社対応) |

| 2PL | 物流の一部のみ外部委託 | 配送業務のみ倉庫業のみなど物流業務の一部を対応 |

| 3PL | 物流業務を包括的に委託 | 物流業務全般(システム構築や運営まで)を対応 |

・1PL

企業が自社の資源(倉庫、トラック、人材など)のみを使って、物流業務のすべてを自社内で行う形態です。

自社で完全にコントロールできる反面、設備投資や人件費などのコスト負担が大きく、専門的なノウハウの蓄積も必要となります。

・2PL

物流業務のうち、例えば「輸送・配送」や「倉庫保管」といった特定の機能だけを、運送会社や倉庫会社といった専門業者に個別に委託する形態です。

自社の負担は軽減されますが、委託先との連携や管理は自社で行う必要があります。

・3PL

個別の物流機能を委託するだけでなく、物流戦略の企画立案、物流システムの構築、そして実際のオペレーションまで、物流業務全般を包括的に第三者(3PL事業者)に委託する形態です。

荷主企業の物流部門のような役割を担い、効率化やコスト削減、サービス品質の向上といった成果を追求します。

このように、外部委託の範囲が広がるほど、企業は物流に関する負担から解放され、コア業務への集中度を高めることができます。

3PLの市場規模

日本における3PL(サードパーティ・ロジスティクス)市場は、今後も安定した成長が期待される分野の一つです。

Mordor Intelligenceの調査によると、2024年時点での市場規模は501億1,000万米ドル(約7.7兆円)に達すると推定されており、2029年には595億3,000万米ドル(約9.2兆円)まで拡大する見通しです。

年平均成長率(CAGR)2.16%という堅実な伸びを示しています。

この背景には、製造業や自動車産業の拡大に加えて、EC(電子商取引)市場の急成長、高齢化による物流人材不足、そして企業による物流業務のアウトソーシング需要の増加が挙げられます。特に近年は、在庫管理や配送スピードの最適化を図るために、3PL事業者に物流全体を委託する企業が増えています。

さらに、コロナ禍をきっかけにサプライチェーンの再構築が進んだことや自動化・AIの導入による物流効率化も市場成長の追い風となっています。自動倉庫、無人搬送車(AGV)、クラウド型WMSなど、テクノロジーの導入が進むことで、3PL事業者の付加価値はさらに高まりつつあります。

今後は、低温を保った状態での物流や医薬品輸送など、高付加価値型3PLの需要拡大も見込まれており、物流業界全体における3PLの存在感はますます大きくなるでしょう。また、都市部の小規模倉庫や共同配送など、省人化・効率化を意識した新たな配送モデルも注目されています。

参照元:日本の3PL市場規模・シェア分析-成長動向と予測(2024年~2029年) | Mordor Intelligence

3PLのメリット

3PLを導入するメリットを4つ解説します。

物流コストの削減

3PL導入によるメリットの一つが、物流コストの削減効果です。

自社で物流システムを構築・維持・運営するには、倉庫の賃料や維持管理費、トラックなどの輸送車両の購入・リース費用や燃料費、倉庫管理システム(WMS)や輸配送管理システム(TMS)などのITシステム導入・運用コスト、そして物流担当者の人件費や教育費など、多岐にわたる固定費や変動費が発生します。

3PL事業者は、複数の荷主企業の貨物をまとめて取り扱うことで、倉庫スペースの共同利用、輸送便の積載率向上、設備の共同購入などを実現し、スケールメリットを活かした効率的な運営を行っています。

個々の企業が自社で物流を行うよりも、トータルでのコストを抑えることが可能になります。

さらに、3PL事業者は、他社の物流を担当していることもありこれまでの経験やデータに基づいた在庫配置、効率的な配送ルートの設計、自動化技術の導入などを通じて、無駄を徹底的に排除し、継続的なコスト削減を実現します。

業務負担の削減

3PLを導入するメリットの一つは、物流にかかるコストを大幅に削減できる点です。

自社で倉庫を保有したり、物流スタッフを雇用したりするには、多額の初期投資とランニングコストが必要です。

しかし、3PL業者に委託することで、こうした固定費を変動費化でき、必要な分だけサービスを利用できるようになります。

また、3PL業者は複数の企業の物流業務を一括で運用するため、スケールメリットによって効率化を図りやすく、単独で運営するよりもコストパフォーマンスの高い運用が可能になります。

特にEC事業や季節変動の大きい業態では、3PL導入により柔軟な物流体制を構築できます。

配達スピードの向上

物流業務は、受注処理、在庫管理、梱包、出荷、配送手配など多岐にわたり、膨大な時間と手間がかかります。

これらをすべて自社内でまかなう場合、専門知識や人員体制、さらにはITシステムの導入・運用など、業務負担が非常に重くなります。

3PLを導入すれば、一連の物流業務をプロに一任でき、社内の人的リソースを大幅に軽減できます。

特に小規模事業者にとっては、限られたスタッフで多様な業務をこなす必要があるため、3PLの導入はオペレーションの効率化に繋がります。

また、繁忙期やキャンペーン時にも安定した対応が可能となり、業務の品質向上にもつながります。

自社のビジネスに専念できる

物流業務は重要である一方で、企業の本業とは異なる「ノンコア業務」に分類されることがあります。

3PLを活用することで、こうした業務を外部に委ね、自社は商品開発、マーケティング、顧客対応などの「コア業務」に集中することが可能になります。

限られたリソースをより価値の高い分野に投資できるため、経営の効率化や収益性の向上にもつながります。

また、物流に関する煩雑な管理業務から解放されることで、経営者やマネージャー層が中長期的な戦略に目を向ける余裕も生まれます。このように、3PLの導入は業務の「質的転換」を促す手段として非常に有効です。

3PLのデメリット

3PLを導入するデメリットを2つ解説します。

自社に物流のノウハウが残らない

3PLを導入するデメリットは、自社内に物流の知見やノウハウが蓄積されにくくなることです。

物流業務を外部に一任することで、業務プロセスの詳細や現場の改善点に対する感度が鈍り、将来的に内製化や改善を検討した際に大きなハードルとなる可能性があります。

特に3PL業者の管理が不十分な場合、自社では問題点に気づかず、トラブル対応が遅れるリスクもあります。

加えて、新規事業展開や事業モデルの転換を図る際、物流体制を柔軟に変更することが難しくなる場合もあるでしょう。

このような事態を避けるには、3PL業者に全面的に依存するのではなく、定期的な情報共有や現場視察を通じて、自社内でも一定の物流知識を維持・把握することが求められます。

緊急時の対応が難しいことがある

外部委託である以上、3PLでは突発的なトラブルや緊急時の対応がスムーズにいかないことがあります。

例えば、配送遅延やシステムトラブル、商品の欠品などが発生した場合、迅速な判断と対応が必要となりますが、業務を担うのはあくまで外部の事業者であるため、即座の対応や調整が困難になるケースがあります。

また、3PL業者と連絡が取りづらい、あるいはトラブルの責任所在が不明確な場合、顧客への対応が遅れてクレームに発展するリスクもあるでしょう。

さらに、繁忙期など他社の業務と重なった場合には、自社の業務が後回しにされてしまう可能性も否定できません。

このような緊急時のリスクに備えるためには、事前に対応フローや連絡体制を明確にし、3PL業者と緊密な協力関係を築くことが重要になります。

関連記事:3PLのメリットとデメリットを解説!3PL導入のポイントとは?

3PL導入時の課題

経営者の認識不足

3PLの導入において、経営者の認識不足が課題となることがあります。

物流業務を外部に委託することで得られる効果を正しく理解していない場合、導入が戦略的に進められません。

特に、3PLを単なる外注と捉えることで、物流効率の向上やコスト削減といった成果を十分に見込めない状況が発生します。

経営層が物流全体の構造や仕組みを把握していない場合、3PL業者から提案された改善策の価値を適切に判断できないことも課題です。

その結果、導入プロセスが遅延したり、契約条件の見直しが必要になるリスクがあります。

また、現場の変化に対する抵抗が強い場合には、従業員の協力を得られず計画が停滞してしまうかもしれません。

例えば、従来の物流プロセスを維持しようとする意識が強いと、新しい取り組みへの理解が深まらず、3PLの活用が妨げられてしまいます。

このような問題を解消するには、経営者が3PL導入の成功事例や具体的なデータを活用し、組織全体にメリットを共有すると良いでしょう。

導入目標を明確化し、全社的な協力体制を築くことで、計画が円滑に進む可能性が高まります。

情報共有の難しさ

3PLの導入では、情報共有の不足が業務効率を妨げる要因の1つです。

物流業務に関わる情報がリアルタイムで正確に伝達されないと、配送遅延や在庫不足などの問題が発生する可能性が高まります。

例えば、配送スケジュールや在庫情報が適切に共有されない場合、顧客への対応が遅れてしまうでしょう。

この課題の背景には、企業と3PL業者の間で使用される情報システムの非互換性があります。

異なるシステムが連携していない場合、手作業によるデータ入力が増え、ヒューマンエラーが発生しやすくなるでしょう。

また、情報共有の範囲やルールが曖昧だと、双方の間で認識の違いが生じ、業務全体のスムーズな運用が妨げられます。

さらに、情報漏洩のリスクを過度に懸念し、共有範囲を制限することで、3PL業者が必要な判断材料を十分に得られなくなる問題も挙げられます。

この結果、情報共有が適切に行われずに、業務効率が下がってしまうのです。

これらの課題を解決するためには、企業と3PL業者が共通の情報プラットフォームを導入し、必要なデータをリアルタイムで共有できる仕組みを構築することが求められます。

また、情報共有の範囲や手順を具体的に明示し、それぞれの責任を明確化することで、情報の伝達ミスや遅延を防ぐ体制を整えることが重要です。

コストと品質の両立

3PLを導入する企業にとって、コスト削減とサービス品質の維持をどのように両立させるかは大きな課題です。

効率化を進める一方で、顧客満足度を損なわない物流サービスを維持する必要があります。

コスト削減を優先すると、人員削減や設備投資の抑制により、配送遅延や商品破損が増加し、顧客からの信頼を失うリスクが生じます。

一方で、品質維持を重視しすぎると運営コストが増加し、収益性が低下してしまうでしょう。

また、3PL業者と目標や評価基準を共有できていない場合、期待するサービスレベルに達しない場合があります。

このような事態を避けるためには、企業自身が必要な品質水準を明確にし、3PL業者との連携を強化することが重要です。

課題を解決するには、コスト削減と品質維持の目標を両立させた計画を立てることが求められます。

これには、継続的な進捗確認や、長期的な視点での設備投資が必要です。

こうした取り組みにより、効率的かつ品質を保つ物流運営が可能になります。

3PL導入のする時のポイント

企業が3PLを導入する際には、単に物流業務を外部委託するだけでなく、自社に適したパートナーを選び、円滑な運用体制を築くことが重要です。

以下では、導入時に特に押さえておきたい3つのポイントを解説します。

事業者選定基準の明確化

3PL業者を選定する際には、「価格」だけで判断するのではなく、業務の対応範囲、対応スピード、業界実績、システムの導入状況など多角的な視点から評価することが重要です。

また、自社の事業特性や物流ニーズと照らし合わせ、柔軟な対応力やトラブル時の対応スキルを持った事業者かどうかを確認する必要があります。

特に、温度管理が必要な商品や大型商材、短納期対応など特殊な要件がある場合は、それに対応できる体制が整っているかが重要な判断基準となります。

さらに、委託開始後のオペレーション改善提案ができるかどうかも、長期的な信頼関係を築くうえで重要です。事前に複数社を比較検討し、自社にとって適切なパートナーを見極めましょう。

定期的なコミュニケーション

3PL導入後も安定した物流運営を実現するためには、業者任せにせず、継続的なコミュニケーションを行いましょう。

定例ミーティングや進捗報告会を通じて、現場の課題や改善点を共有することで、双方の認識ズレを防ぎ、物流品質の維持・向上につながります。

また、新商品発売や繁忙期など、特別な対応が必要なタイミングでは事前に連携体制を整えることが重要です。

3PL業者との信頼関係が構築されていれば、イレギュラーな状況にも柔軟に対応してもらえる可能性が高まります。単なる発注先ではなく、ビジネスパートナーとして対話を続けることが、長期的な業務効率化となります。

デジタル技術の活用

近年の物流業界では、WMS(倉庫管理システム)やTMS(輸配送管理システム)など、ITを活用した効率化が加速しています。

3PLを導入する際もデジタル技術を積極的に活用することで、リアルタイムな在庫管理や出荷状況の可視化が可能になります。

特に、EC事業においては注文数や出荷件数の変動が激しいため、柔軟かつ正確な物流管理が求められます。

3PL業者が提供するシステムとの連携によって、受発注管理や配送ステータスの自動通知、異常時のアラートなどが実現でき、業務効率が大きく向上します。

導入前には、システムの互換性やサポート体制を確認し、トラブル時に迅速な対応が可能な体制かどうかもチェックしておくことが大切です。

関連記事:3PL導入の課題と解決策とは?メリットデメリットも紹介

3PL事業者の違い

3PL(サードパーティ・ロジスティクス)を導入する際には、どのようなタイプの物流事業者に委託するかが非常に重要です。

大きく分けると、3PLには「アセット型」と「ノンアセット型」の2つの提供形態があります。それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解することで、物流業者の選定に役立てましょう。

アセット型

アセット型3PLは、物流事業者が自社で保有する倉庫やトラックなどの設備を活用してサービスを提供するモデルです。

アセット型の最大の特長は、物流インフラを自社で管理していることにより、サービスの安定性と品質を高い水準で維持しやすい点にあります。

例えば、食品や医薬品のように温度管理が求められる商品では、専用倉庫や冷蔵車両を使用することで品質を確保したまま輸送することが可能です。

また、スタッフへの継続的な研修やマニュアルの整備により、業務品質のばらつきが少なく、信頼性の高いサービスが期待できます。

一方で、自社資産に依存しているため、物流拠点が限定される傾向があり、新規ルートや地域への柔軟な対応にはやや制限があります。

また、設備維持のコストが価格に反映されるため、他のモデルに比べて導入コストが高くなる傾向もあります。それでも、高品質な物流を安定的に提供したい企業には非常に適した選択肢と言えるでしょう。

ノンアセット型

ノンアセット型は、物流事業者が自社で倉庫や車両といった物理的な資産を保有せず、外部パートナー(運送会社、倉庫業者など)と連携して物流サービスを提供する形態です。

ノンアセット型は、外部リソースを柔軟に活用することで、多様なニーズに対応しやすい点にあります。例えば、繁忙期や新規エリアへの事業展開時に、既存のネットワークを活用して迅速に体制を構築することが可能です。

また、自社で資産を保有しないため、固定費を抑えやすく、変動費中心のコスト構造により、経営面でも柔軟な対応がしやすいというメリットもあります。加えて、新しいシステムやノウハウを持つ外部企業との協業によって、高度な技術を早期に取り入れることができる場合もあります。

ただし、サービス品質は外部パートナーに左右されやすく、トラブル時の即応性や品質のばらつきといったリスクが課題となることがあります。

そのため、ノンアセット型3PLを活用する際には、パートナー選定とマネジメント体制の強化が必要です。

関連記事:アセット型の3PLとは?ノンアセット型との違いや選ぶ際のポイント

3PLのご依頼なら中島運送

中島運送は、お客様の物流ニーズに対応する運送サービスを提供しています。

食品や日用品、精密機器など、幅広い業界での実績を持つ当社は、輸送から付帯業務まで一貫したサービスを展開しています。

自社保有の車両と倉庫を活用し、定期便や緊急配送など、さまざまなご要望に迅速かつ柔軟に対応可能です。

また、輸送中の温度管理や荷扱いの丁寧さに重点を置き、製品の品質を保ちながら確実にお届けします。

在庫管理や仕分けといった付帯業務にも対応することで、物流負担を軽減し、お客様の事業効率化をサポート。

物流サービスの改善や最適化をお考えの際は、ぜひ中島運送にご相談ください。

まとめ

3PLとは、企業が物流業務を外部の専門業者に包括的に委託する仕組みであり、ビジネスにおいて欠かせない物流戦略の一つです。

この記事では、1PL・2PLとの違いをはじめ、市場規模や導入メリット、さらには注意すべきデメリットや課題までを幅広く解説しました。

日本国内でもEC市場の拡大や人手不足を背景に、3PLに対するニーズは年々高まりを見せています。物流の効率化やコスト削減だけでなく、自社の事業成長に向けた土台づくりとして、3PLの活用は今後ますます重要となるでしょう。

3PL導入を検討する際は、自社の物流課題や経営方針に合致したパートナーを選び、継続的なコミュニケーションとデジタル技術の活用を通じて、より強固な物流体制を構築することが鍵です。アセット型とノンアセット型の違いを理解し、自社に最適な委託形態を選定することも成功のポイントです。

もし、3PLの導入や物流サービスの見直しをご検討中であれば、長年の実績と対応力を誇る「中島運送」へのご相談をおすすめします。物流の最適化は、企業の競争力を大きく左右する経営課題のひとつです。今こそ、自社の物流を見直し、より戦略的な運用を始めてみてはいかがでしょうか。